家庭で悩む親の声に耳を傾け、地域で子どもたちの居場所づくりを支援してきた、精神保健福祉士・木下秀美さん。

京都府向日市で「教育と人間関係の相談室カンナ」を主宰し、不登校や発達に特性のある子どもたちを支えてきた25年の歩みは、支援の現場と仕組みの“今”を物語っています。

本インタビューでは、木下さんの実践をもとに、親の会の立ち上げ支援や、子どもが主体となる居場所づくり、親子関係の変化まで、支援の現場で起こっている変化を丁寧にたどっていきます。本記事は前編と後編に分けて紹介していきます。前編では「親が孤立しないこと」「第三者の存在がもたらす安心感」「地域とつながることの意味」に焦点をあて、今後の不登校支援を考えるためのヒントを探ります。

相談室カンナ 木下 秀美 先生

認定精神保健福祉士

相談室カンナ

木下 秀美 先生

精神保健福祉士として25年以上、子どもや保護者の悩みに寄り添い続ける。京都府向日市の「教育と人間関係の相談室カンナ」を拠点に、家庭の困りごとに応じたカウンセリングや地域支援、親の会のサポートなどに幅広く携わる。家庭に“安心の土台”を築くことを大切に、一人ひとりと丁寧に向き合っている。

不登校をきっかけに始まった支援者としての道のり

ーー佐々木:よろしくお願いいたします。まずは、これまでのご経歴を含めて、自己紹介をお願いできますか。

木下:はい、私の長男が中学2年の頃に、いわゆる「行きしぶり」から学校に行かなくなりまして。その中学校は荒れていたんです。学校の強い管理教育的対応が火に油を注いで、さらに荒れが酷くなって。とても教室に居ることができなかったのでしょう。ちょうどその頃、その中学校が全国にスクールカウンセラーを配置するモデル事業の対象になっていたんですね。で、スクールカウンセラーが来るっていうことで、仕事を休んで私も一緒に行ったんですが……あまりにも不甲斐なくて。

ーー佐々木:なるほど……いきなりご長男の出来事から伺うことになってしまいましたが、その経験が原点になっているのですね。

木下:「これは違うな」と強く感じました。それでも、我々も特別に何かできたわけでもなく、あえて何もしなかった面もあり、様子を見ているうちに高校受験を迎えまして。最終的には「ここしか推薦できません」と言われた私立高校の受験日、その早朝に、長男が自室で首を吊って亡くなったんです。

ーー佐々木:……そのお話を聞いて、言葉が出ません。突然のことで、受け止めきれなかったお気持ちも大きかったと思います。

木下:何をやってたんだろうと、本当に自分の人生を見直しました。その時、たまたま勤めていたのが出版社を持っている印刷会社でして、仕事を続けながらも「何かできることはないか」と考えました。そんな折に友人から、弁護士会に人権救済の申し立てができると教えてもらって。たまたま知っていた弁護士さんが代理人になってくれて、人権救済の申し立てを行いました。その一連の出来事を『不登校自殺』という本にまとめ、出版することになりました。本題ではありませんので、関心をお持ちになられたら、事務所サイトの「カンナの原点」をご覧いただければと思います。

https://mhswkanna.com/page05.aspx

ーー佐々木:そうだったんですね。自らの経験を社会に共有するという決断に、強い意志を感じます。

木下:長男の学習権の侵害と、不登校の急増に対して学校がすべき対応をしなかったという不作為が事実認定され、不登校の急増が生じたときに教員の加配を増やすことなどを学校と教育委員会へ求める人権救済の「要望」が執行されました。学校・教育委員会からの応答は今もありませんが。問題を「閉ざす」学校、私も含めて学校の直面する課題に無関心過ぎる大人社会の問題も、リアルに見えてきました。その後半年くらいは漠然と仕事を続けていたんですけど、「やっぱり違う」と思って。というのも、長男が亡くなる前も後もそうなんですが、「不登校」というテーマでまともに相談できる相手が、どこにもいなかったんですね。学校や教育委員会に相談しても、スクールカウンセラーが来る程度で、精神科などの専門的な支援機関も探してもなくて。当時、京都では児童思春期の精神科医なんて皆無に近かったです。それなら自分が相談を受ける側に回るしかないんじゃないかと。

ーー佐々木:「支援がなかったからこそ、自分が支援者に」──その決意がすごいですし、同じ境遇の方々にとって大きな希望になったのではと思います。

木下:やっぱり、こどもにとっての「居場所」が必要だと思ったんです。思い切って仕事を辞めて、専門学校へ行くことを決めました。当時は臨床心理士になるか精神保健福祉士になるかで悩んだんですけど、臨床心理士のほうはハードルが高すぎたので……お金の面もあって。それで、まず大学卒の資格を得るために放送大学に編入しました。ちょうど3年次編入ができたので、放送大学で2年間、専門学校も通信で2年間学び、国家資格の受験資格を得て、精神保健福祉士の資格を取りました。

ーー佐々木:ご自身のキャリアをゼロから見直し、学び直して資格を取得された──本当に、強い使命感がなければできないことだと思います。

木下:その途中で、この相談室を立ち上げて……もう20年になりますかね。資格取得から18年ほど経ちます。相談室をベースに活動していますけど、カウンセリングだけで生活できるわけじゃないので、週2日非常勤で福祉関係の職場に出たり、不登校・引きこもりの支援をする家族会に関わってNPO化したり、居場所作りや多機能事業所の運営もしてきました。成年後見人の仕事もやっていますが、基本は「相談」が本業です。

ーー佐々木:活動の幅がとても広いですね。ただ一貫して「相談」という対人支援の軸があるのが印象的です。

「親の会」が支える、親と子どもの“安心できる居場所”

木下:そんな中、今から9年前、地元に『大地』という不登校の親の会が立ち上がったんです。地元で子どもが不登校になっている親たちが「集まって話がしたい」と始めたもので、そこから数十人規模にまでなりました。7年の活動を経て休会となりましたが、「つながりを継続したい」というメンバーが「つながろカフェ」という場をつくり、私はいずれもアドバイザーとして関わらせてもらってきました。

ーー佐々木:9年という年月をかけて、地域の中で信頼を丁寧に積み重ねてこられた証ですね。その歩みに、深い意義を感じます。

木下:『大地』5年目の節目で「5周年記念誌」を作りまして、これがまた素晴らしい集大成になったんですよ。

ーー佐々木:それは、参加された皆さんにとっても大きな意味を持つ一冊になったことでしょうね。記録として残ることは、活動の価値を何倍にもしてくれるように思います。

木下:私のホームページからPDFで見られるようにしています。別のサーバーを借りてそこに載せているので、PCで見れば入れると思いますよ。

ーー佐々木:ご案内いただきありがとうございます。ぜひ拝見したいと思います。

▶︎「相談室カンナ」公式サイト内 不登校を考える親の会『大地』5周年記念誌「そのままでええねん」(2022.12)

システムの都合で6分割してアップしています。こちらからダウンロードしてご覧ください。

親の会『大地』5周年記念誌 1-9p

親の会『大地』5周年記念誌 10-17p

親の会『大地』5周年記念誌 18-33p

親の会『大地』5周年記念誌 34-41p

親の会『大地』5周年記念誌 42-52p

親の会『大地』5周年記念誌 53-62p

木下:この「親の会」というのは、全国にあるようで実はあまりないんです。地域差も大きくて。それぞれに特色があって合う・合わないもあります。たまたまなんですが、地元のお寺の奥さんが、「親が楽しめて、同時に子どもも楽しめる場が作れないか」と考えておられて、お寺を借りて居場所づくりが始まりました。すると、子どもたちが自主的に居場所を運営し始めたんです。

ーー佐々木:なんて素敵な展開でしょうか。大人が主導しすぎず、子どもたち自身が場を作っていく──まさに“主体的な居場所”ですね。その自然な距離感が、心地よさにつながっているように感じます。

木下:大人が口を出すと逆に拒絶されたりするんですが、そういう経過も全部、記念誌に記録されています。

ーー佐々木:実践の記録が丁寧に残されているという点も、活動の広がりを後押ししてくれますね。目に見える形で積み重ねていくことの大切さを、あらためて感じます。

木下:その子たちも今では通信制高校に進んだり、大学に行ったり、就職したりしていて、もう社会に出てる子もいます。親の会は7年で一区切りとなりましたが、形を変えて、今は近くのお寺で「つながろカフェ」という名前で月1回集まっています。

ーー佐々木:活動のかたちが変わっても、想いが途切れることなく引き継がれているのが本当に素晴らしいですね。長く関わってこられた木下さんだからこそ見える視点だと感じます。

木下:他にも、「そだちカフェ」という集まりがあって、こちらは主に発達障害の疑いがある、あるいは診断されているお子さんの保護者、主にお母さんたちの集まりです。これは隣の市でやっていて、もう10年数年続いています。

▶︎ 「そだちカフェ」の詳細はこちら

ーー佐々木:10年以上の継続……地域のニーズに真正面から応えてこられた結果ですね。その積み重ねに、静かな力強さを感じます。

木下:そうですね。この2つの活動をアドバイザーとして続けさせてもらってます。それから、もう一つ、この週末には神戸で「全国学校事故・事件を語る会」の大集会がありましてね。2年に1回開かれるんですけど、私は長男の事件の関係もあって、24年間、参加できる時は欠かさず参加しています。大集会にも、2ヶ月に1度の小集会にも、行ける時は行ってます。

全国学校事故・事件を語る会 https://katarukai.jimdofree.com/

ーー佐々木:24年──その歩みの長さに、深い覚悟と祈りのようなものを感じます。継続するということの重みが、改めて胸に響きます。

木下:この会は、いじめ防止対策推進法や、児童生徒の自殺があったときの背景調査の指針、学校事故対応に関する指針など、国や文科省に働きかけていく。団体というよりも、有志の集まりですね。ここも私にとって大切な学びの場であり、今でもずっと勉強させてもらっています。事件はいくらでも起こりますし、その都度振り返りながら、新しい課題に向き合って日々新しい課題に直面しています。

ーー佐々木:一つ一つの取り組みが深くて濃い……今日のお話だけでも、まるで一冊の本のように感じます。そうした経験の積み重ねが、25年という支援の土台を築いてこられたのだと、あらためて実感しました。

ーー佐々木:最近のご活動の様子も少し拝見しました。とくに「親の会」のような活動については、私もいくつかの場にご一緒させていただいたことがあります。2、3年目あたりで、発起人の方が子どもの卒業を機に役割を終えられるケースも多く、生まれては消え、生まれては消え……という流動性の中で、7年も継続してきた会が、今も場所を変えながら続いているというのは、本当に意義深いことだと感じます。

木下:そうですね。まだお寺に集まっています。親御さんもこどもたちも一緒に。こどもたちは、お寺が週2日ほど開放してくれる時間があるので、そっちに集まって、勝手にいろいろやっていますよ。夏には合宿をしたり、旅行に行ったり、本堂で百人一首をやったり、麻雀をしたり(笑)。

ーー佐々木:その自由さが、きっと子どもたちにとって「ここは安心していていいんだ」と思える空気を作っているんでしょうね。でも、そうした活動の存在って、どうやって必要な人に伝わっているんですか? チラシなどは見かけないように思ったのですが…。

木下:基本は口コミです。親の会『大地』の活動をしていた流れもあって、今も1年半ほど続いている「つながろカフェ」も含め、口コミの力ってすごいです。教育委員会や、協力的な学校の先生方にも「記念誌」を贈呈させてもらいましたし、教育委員会にもお渡ししています。ですので、認知度はかなり高まっていると思います。今の「つながろカフェ」にも、そのあたりからの紹介や、「以前、親の会に来ていた」「今度は弟妹が」みたいな形で繋がる方が多いです。

ーー佐々木:まさに、人から人へと丁寧に伝わってきた“信頼の連鎖”ですね。

木下:また、メディアでも取り上げられています。京都新聞さんにも何回か記事にしてもらっていますし、「リビング京都」という生活情報誌でも、カラーで1ページ使っていただきました。

ーー佐々木:あ、それ、拝見した記憶があります。思わず手が止まるような温かい記事でした。

木下:知っている方にはよく知られているので、「つながる勇気を持つ」きっかけにもなっているようです。ふらっと来た方も、「なんだここは?」って思っていたけれど、気づいたら他の人と交わっていて、吐き出しができて、ホッとして帰る……そんな場になっています。

ーー佐々木:まさに「安心して声を出せる場所」。それがあるというだけで、どれほどの親御さんと子どもたちの支えになっているか……本当に意義深い取り組みですね。

発達障害支援と福祉制度の“隙間”をどう埋めるか

ーー佐々木:「そだちカフェ」のお話、非常に印象的でした。あらためて伺いますが、そちらの活動はかなり長く続いているのでしょうか?

木下:そうですね。スタートはあるお母さんのご自宅でした。そこに集まっていた子どもたちも、当時は年長さんとか年中さんでしたが、今ではもう大学受験ですよ。歴史も長くて、もう第3世代から第4世代に移りつつあるような感じです。いろんな人が通過して行かれます。

ーー佐々木:世代を超えて続いてきたというのは、本当に地域に根差した取り組みですね。それだけ息の長い活動を支えてきたものは何だったのでしょうか。

木下:はい。私は精神保健福祉士の資格を持っていますし、スタートは大人の発達障害、特に当時でいう「アスペルガー障害」の支援を中心に置いていました。実質、引きこもり支援でもあったわけですが。見ていると、これは決して「こどもの障害」だけではないんですよね。青年期・成人期・高齢期に至るまで、いろんな困難があって。

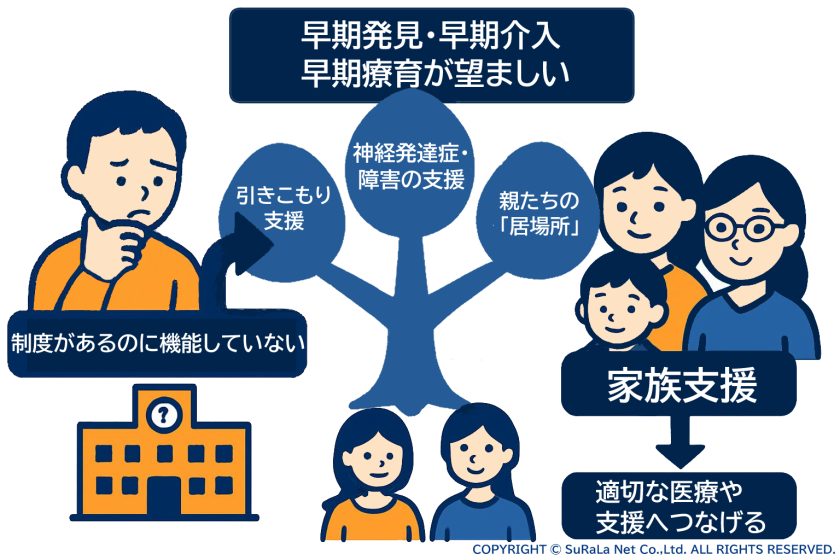

木下:もちろん、できるだけ早期発見・早期介入・早期療育が望ましいですが、それと同時に、家族支援も欠かせません。こどもの支援には、親のメンタルの安定が不可欠ですし、親たちの「居場所」もまた必要です。ただ、ハードの面が圧倒的に足りない。児童精神科医は本当に少ないですし、医療機関に初診を申し込んでも半年〜1年半待ちが当たり前。療育も似たような状況です。

木下:福祉の受け皿としては、児童発達支援や放課後等デイサービスがあるものの、最近増えたとはいえ、支援内容や得意分野には差があります。

ーー佐々木:お話を伺っていると、「制度はあるのに機能していない部分」がいかに多いかが見えてきますね。支援の入り口が見えにくいという声も多く聞きます。

木下:はい。診断がついたとしても、適切な支援の場があるかといえば、なかなか難しいのが現状です。これは、学校教育にも同じことが言えます。

木下:2006年に学校教育法が改正されて、特別支援教育がスタートしました。2005年の発達障害者支援法施行より早くから関連法等の改訂に向けて文科省は動いたんですが、あれからもう20年。でも、制度が進んだと言える状況ではありません。むしろ、そういった経緯や背景を親の会などで説明していかなければいけない、そんな立場にあります。

ーー佐々木:まさに、“制度と現場の距離”を埋める実践をされてきたのですね。支援の必要性は語られても、実際にたどり着けるかは別問題であることが、よく伝わってきます。

ーー佐々木:「そだちカフェ」や親の会での様子を拝見すると、皆さんとても自然体で、肩肘張らずに参加されている印象を受けました。話すこと自体が目的になるような空気があって。

木下:そうですね。長岡京市、地元向日市、大山崎町、京都市あたりから、お母さんたちが集まってきていて、元親御さんや元教師など、いろんな立場の方も参加してくださっています。特別支援教育や発達障害、不登校といったテーマを、歴史的な視点も含めて語り合える重層的な場になっています。

ーー佐々木:実践と情報が循環する場所なんですね。だからこそ、継続的な学びと励ましが生まれているのだと思います。

木下:はい、「この学校ではこんなことをしてくれた」「あの学校では○○だった」という、かなり具体的でリアルな情報交換をしています。毎月行くのが楽しみですよ。

ーー佐々木:その情報量、想像するだけで圧倒されますね。ご家庭の実感値がそこに詰まっているわけですから。

ーー佐々木:参加者の方にとっても、「これから通う学校」や「今いる場所」のリアルな情報が得られるのは大きいですよね。18年分の声が蓄積されているというのは、本当に貴重です。

木下:はい、そうですね。行政との関わりもそれぞれにあります。「そだちカフェ」なら障害福祉課や子育て支援課、不登校の「親の会『大地』」なら教育委員会・学校教育課との関わりを、かなりこまめに持てます。たとえば「そだちカフェ」には長岡京市の職員さんに出前講座に来ていただいたりといった関係性もあります。『大地』では、市の教育委員会との懇談会も開催できました。

ーー佐々木:行政との接点をしっかり持っておられるのも印象的です。すみません、少し具体的な運営面の話になりますが、こうした会はNPO法人などを立てて運営されているんですか?

木下:いえ、そうではないです。本当にただ「集まっている」だけなんです。毎回、たとえば「つながるカフェ」では200円、「そだちカフェ」では300円ほど、参加者が出し合って、その中でお茶やお菓子を買ったりしています。場所代は無料で借りられていますし。

ーー佐々木:なるほど。形式にこだわらず、必要なことを必要な形で。だからこそ無理なく続いているんですね。

木下:あと、アドバイザーとして私にも、交通費としての謝礼をいただいています。気を遣ってくださっていますね。

ーー佐々木:「制度化」や「組織化」がなくても、志と信頼で続く場もある──それが現代において非常に大切な選択肢であるように感じます。

木下:そうですね。もう「山を越えた」方もいらっしゃいます。たとえば「資格を取って正規就労している」というような方も。そういう方々が「自分が苦しんだ経験を誰かの役に立てたい」と戻ってきてくださることもあるし、今まさに困難の渦中にいる方々が、リアルな現実を学びたいという目的で来てくださることもあります。

ーー佐々木:支援を受けた方が、次の支援者になっていく。その循環がこの活動の中に根づいているんですね。その光景が目に浮かぶようです。今まさに揺れている方々が、少し先を歩く誰かと出会う──その尊さを実感しました。

カウンセリング現場で見える「親子の関係性と変化」

ーー佐々木:地域活動の力強さを感じる一方で、木下さんの本業である相談室のご支援についても、あらためて詳しく伺いたいと思います。日々どのようなスタンスでカウンセリングに臨まれているのでしょうか?

木下:はい、基本的には「教育と人間関係の相談室カンナ」という看板を掲げて、カウンセリングや相談を60分でいくら、というような形で案内しています。ただ、実際には60分で終わることはめったにありません。

ーー佐々木:なるほど、形式は設けていらしても、実際の支援はそれを超える柔軟さで向き合っておられるんですね。

木下:当然のように延長になります。午前に1件、午後に2件がマックスですね。というのも、一般的なカウンセリングルームでは、30分・45分・50分・60分と時間枠を設けているところが多いですが、それだと話が本題に入る前に「時間です」となってしまう。私自身、それをされたくないし、したくない。だから、最低でも2時間はブロックを空けておいて、じっくり話を聞くようにしています。

木下:ただ聞くだけの傾聴カウンセリングでは解決できないことばかりですから、私はもっと具体的なことをします。他の事例を、個人情報に十分配慮しつつ紹介したり、「こんな声かけをしてみたらどうでしょう?」という提案をしたり。行動面の変容に関しても具体的なアドバイスをします。

ーー佐々木:非常に実践的ですね。話を聴くだけで終わらせず、対話を通じて生活に変化を起こす──そのスタンスがよく伝わってきます。

木下:たとえば「次回までにこの行動を試してみて、その結果をまた教えてください」というような、キャッチボールを意識した支援をしています。カウンセリングの基本的な手法としては、やはり「認知行動療法」がベースにあります。

木下:というのも、こどもが学校に行かなくなったり、先生から「検査を受けてください」「薬を飲んでください」など言われたりすると、親御さんは視野が狭くなってしまいがちなんです。「こうしなければならない」「学校がこう言ったから従わないと」と、どんどん選択肢が狭まってしまう。

木下:その状態をそのままにしていると、親の不安や焦りが子どもにダイレクトに伝わってしまい、こどもが萎縮し、親子関係が悪化します。それは、こどもの権利からしても、発達支援の観点からしてもあってはならないことなんです。

ーー佐々木:おっしゃる通りですね。焦る気持ちが強いほど、選択肢は減ってしまいますし、その狭まった視野で子どもと接すると、お互いに余裕がなくなってしまいます。

木下:なので、親御さんが来られた時には、まず「気を楽に持ってください」と伝えます。文科省も「不登校は誰にでも起こり得る」と言うように変わり、今や不登校児は全国で34万人を超えているわけです。「少数派」ではなくなりつつある現実をお伝えし、「いずれ多数派になるかもしれませんよ。そうなったら今より堂々とできるかもしれませんよ」なんて冗談も交えながら、お話を進めていきます。

ーー佐々木:そういうユーモアのある声かけが、親御さんの緊張をほぐしていくんですね。構えすぎないでいいというメッセージが伝わってきます。

木下:でもやはり、考え方にはどうしてもクセがありますし、偏りもある。「こういう時はこうするもの」といった自動思考や、間違った信念に基づいた行動パターンを持っていたりするので、それを見直すことが必要です。

木下:その思考は本当に妥当なのか? より合理的な考え方があるのではないか? という問いかけをしながら、一緒に考えていく。人によっては、ホームワークとして生活記録を書いてもらい、認知行動療法を「自己変容のツール」として使ってもらえるようにご指導することもあります。

ーー佐々木:非常によくわかります。私たちが提供している「ほめビリティ・ペアレンティング」でも、同様に認知行動療法の枠組みをベースにしていて、まさに「気づく力」を育むところから始めているんです。歪みそのものに気づかないまま、苦しんでいる方がとても多いと感じます。

木下:おっしゃる通りですね。特に、お子さんに発達課題がある場合、親御さんや祖父母の世代にも、遺伝的に似たような特性を持っている方がいらっしゃることが多いです。つまり、親御さん自身も実は支援が必要な人である可能性がある、という視点を持つことがとても重要なんです。

ーー佐々木:その視点、とても大事ですね。子どもを見ることに集中するあまり、親自身の状態を見落としてしまうこと、現場でもよくあります。

木下:ですから、「親御さんも、自分のことをまず知りましょう」と。自分の発達特性を知ることが、子どもとの向き合い方を変える大きなヒントになります。そういった心理教育的なアプローチも、私はけっこうこまめにやらせてもらってます。

ーー佐々木:本当にそうですね。「子どもが心配性で……」とおっしゃる親御さん自身が、実はもっと強い心配性だった、なんてケースもよくあります。

木下:かなり多いですね。実はお父さんよりも、おじいちゃんがすごいとか(笑)。どうしようもないんですけど、それも含めて、「それがあなたの家族の気質かもしれませんよ」と受け止めていくことが大切ですね。

ーー佐々木:その言葉、すごく沁みます。「受け止める」ことが、支援のスタートラインなんですね。

不登校になる子どもの“3つの共通点”とは

ーー佐々木:ありがとうございます。ここまでのお話を踏まえて、不登校や発達障害が増加傾向にある背景についても、少し整理してお聞きできればと思います。長年現場に携わってこられた木下さんから見て、どのような変化や要因を感じていらっしゃいますか?

木下:はい。海外のことまでは手を出していないので比較はできないんですけど、日本に関しては少なくとも25年間かかわってきているので、不登校に携わっていると、発達障害がほぼ重なってくるという実感があります。まず、前提としてそれがあるんですね。

木下:で、日本での登校拒否という言い方の前段階には、「スクールフォビア(学校恐怖症)」という言葉がありました。フォビア(恐怖症)をつけたのは1932年、アメリカだったと思いますが、日本で「学校恐怖症」と言われ出したのは1960年代に入ってからです。

木下:ただ、「恐怖症」という病名をつけても意味がないという議論が起こり、「登校拒否」という言葉が使われるようになった。社会問題として、学校関係者の中で取り上げられるようになった時期ですね。親の会もできていて、「登校拒否」という言葉が当時は多く使われていたんです。

木下:それが今では「拒否」という言葉もどうなのかということで、「不登校」という名前に緩やかに変わってきました。

ーー佐々木:なるほど……そうやって言葉が変化してきた背景には、社会の受け止め方や価値観の推移が反映されているんですね。私自身も、「登校拒否」という言葉の歴史的な位置づけは、今回初めて知ることができました。

木下:この登校拒否の時代は、やっぱり「その子の問題」「家庭の問題」として、学校側が構える姿勢が強かった。当時はまだ少数派でしたしね。

木下:ところが1990年代の後半くらいから、これはスクールカウンセラー制度にもつながっていく話ですが、不登校児童生徒の数が8万人を超えて、9万、10万、11万、13万と急増しました。うちの長男が亡くなった頃には13万人を超えていて、かなり大きな社会問題になっていたんですね。

木下:その頃には、スクールカウンセラーを全国に配置するモデル事業として「スクールカウンセラー活用調査研究委託実施要綱」、2001年からは「スクールカウンセラー活用事業」として配置される学校が増えました。その後、文科省の方でいろいろと教育政策を検討する流れがありました。そこに政治も関わってくるのですが、ゆとり教育というのが導入され、不登校の数は一旦減ったんです。

ーー佐々木:なるほど。ゆとり教育の影響で、一時的に不登校の数が減少したというのも、今回初めて知りました。

木下:そうなんです、連動していたんです。

ーー佐々木:そしてその後、「学力低下」への懸念が社会的に強まり、教育政策が揺り戻されていったという経緯があるんですね。

木下:ええ、まさにその通りで、「これではいけない」となって、脱ゆとり宣言が出された。すると不登校の数はV字回復。そこから右肩上がりに増え始めました。第二次安倍政権下のことだったと思います。

木下:そして去年、文科省が学校基本調査に基づいて発表した数値では、小中学校で34万人。かつて13万人だったところから見れば、実に3倍近い数字になっています。

木下:そんな中で、文科省も方針を転換しました。それまでは「とにかく学校に連れてきてください」「来てくれたらなんとかします」と言っていた。親御さんも必死で、泣いて嫌がる子どもを無理やり車に押し込んで…というようなことがよくありました。

木下:でも、それでは意味がない。発達課題がある子どもにとっては、それは「トラウマ体験」にしかならない。

ーー佐々木:確かに……。子どもの心の安全を置き去りにしてまで登校を優先することが、むしろ事態を悪化させてしまっていたんですね。

木下:ようやく文科省もそこに気づいて、「誰にでも起こり得ること」として、過度な登校の促しを控えるようにと。本人の意思、ご家族での話し合いを大事にしながら、教育機会を確保するという考え方が出てきた。多様な学びの場を提供する中で、徐々に学校以外の学び場も整ってきて、不登校の子どもが必要以上に不安を抱かず、自己評価を下げずにいられるようになってきていると思います。

木下:ただ、私たちは親御さんやご本人、家族会などを通して様々な声を聞いていますし、記念誌などでもアンケートを取って、思いや背景をデータで分析しています。そこで見えてきた、不登校になるこどもたちの共通点が3つほどあります。他ではあまり言われていないかもしれませんが、否定される方はおられません。

木下:1つ目は「感覚過敏」です。教室という空間が耐え難い場所になってしまうんです。光だったり音だったり、人がたくさんいる環境。これがもう無理だという。

木下:2つ目は、「その日何をするかを自分で決められない」こと。先生が「次はこれやります」と決めるのが納得いかない、理解できない。むしろ嫌だと感じるんですね。

木下:3つ目は、「自分が今したいことをしているのに、それをやめさせられる」ということ。「もう授業が始まるから片付けて、次の用意をして」と言われて、自分のやりたいことを止められるのが嫌。

ーー佐々木:どれも、大人の視点からは見落としがちな感覚ですね。でも、たしかに「子どもにとってのリアル」だと感じます。

木下:そうなんです。感覚過敏で教室が無理。やることを他人に決められるのが納得いかない。自分のやりたいことを途中でやめさせられるのが嫌。これらの集大成が「学校」なんですよ。発達特性のある子にとって、学校という場所が耐えられない場になってしまう。

ーー佐々木:なるほど……。制度やカリキュラム以前に、「構造」として学校が受け入れがたい場所になってしまっている。改めてその深刻さを感じました。

担任との相性と不登校の深い関係

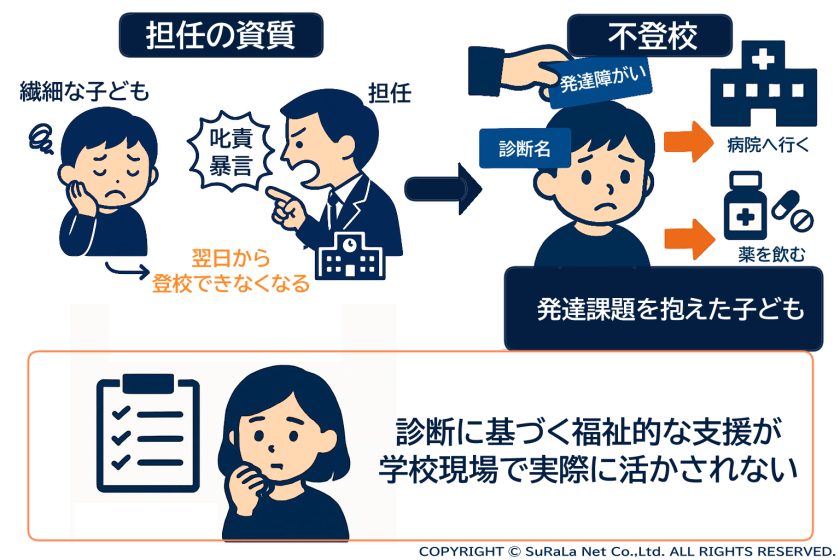

ーー木下:それともう一つ、あまり語られないけれど最近注目されてきているのが、「担任との相性」です。担任の資質、特に叱責や大声での指導、暴言に近い言動、「懲らしめ」的な対応を平気でやる先生が担任だった場合、繊細な子どもは翌日から登校できなくなります。

ーー佐々木:その要因は非常に大きいと感じます。文科省の調査でもなかなか拾い上げられないのが現実ですよね。そもそも、担任自身に聞く構造になっていること自体に限界があります。

木下:そうなんですよ。担任が「自分が悪い」とは言いませんからね。でも、翌年に担任が変わったことで子どもが学校に行けるようになったという事例はたくさんあります。

木下:だから大事なのは、感覚過敏などの発達特性や認知特性を持ったこどもたちが、クラスの中に1割、2割いるという現実を、担任の先生がきちんと理解できていないこと。さらに、校長や教頭クラスの年齢層になると、この辺の話があまり認識されていないということなんです。

ーー佐々木:文科省から情報は下りているはずなんですけど、それが現場まで届かず、結果としてスルーされてしまっている。そんな構造的な問題が根深くあるんですね。

木下:そうなんですよ。研修があるみたいだから「誰々さん行っといて」と丸投げされて、担当者だけが行く。結果、従来型の指導、「普通こうだ」という形にこだわり続けている。でも、今の発達課題を抱えたこどもたちは、そういう場に本当になじめない。だから、必然的に不登校になってしまう。

木下:一方で、そういったこどもたちにラベリングをして、「発達障害」とか「診断名」をつける。そのために病院へ行けとか、薬を飲めとか言われるんですが、仮に診断が出たとしても、それに基づく福祉的な支援──たとえば個別の支援計画、特別支援学級での指導計画、学習支援計画など──が作られたとしても、それが学校現場で実際に生かされないというのが現状です。

ーー佐々木:確かに、診断名や計画が「形だけ」で終わってしまうケースは多いですよね。制度があるだけに、なおさらギャップが際立ってしまうというか。

木下:だから、「2025年にもなって、学校の教室で授業を受けるということが、ここまで難しくなってきているのか」と、本当に思っています。なんとかしないといけない。

それで先週末、地元の市に対して公文書開示請求を出したんです。

ーー佐々木:それはすごい動きですね……!具体的にどんな情報を求めておられるんですか?

木下:「個別の支援計画がどのように策定されているのか。上から(たとえば京都府から)どんな通知や指導が出て、それを市の教育委員会がどう学校へ下ろして、学校はどう担任や支援担当に伝えているのか」、そういった流れがわかる資料を請求しました。

ーー佐々木:なるほど。それが可視化されれば、支援がどこで止まっているのか、構造的な問題も明らかになりそうですね。

ーー佐々木:……とはいえ、万が一、何も出てこなかったらと思うと……正直ちょっと怖いですね(笑)。

木下:まあ何かしらは出てくると思いますよ。通知自体はしっかり作っているし、下ろしてもいる。でも、僕らが注目しているのは、「それが現場でどう実行されているか」ということです。そこにメスを入れたい。途中でザルのようになって、かすかにしか伝わっていない状態であれば、それがわかるはずです。

※その後開示された資料には、学校長から職員会議などで、必要のある児童・生徒の個別の支援・指導計画の保護者同意の上での策定と開示を徹底することを通知した各校の文書がありました)

ーー佐々木:ええ、その視点は本当に大事です。支援が「届けられるべき人に、届いていない」現状が、構造的にどう起きているかを丁寧に明らかにする必要がありますね。支援の実効性を見守るのは、行政や議員だけの仕事じゃない。私たち当事者や関係者にもできることがあると感じます。

木下:そう。残念ながら、議員の方々もそこまで熱心には動いてくれないことが多い。だからこそ、当事者や関係者が声を上げ、突っ込んでいく必要がある。

木下:でも、今まさに不登校の渦中にいる親御さんたちにそれをやってくださいとは、非常に酷な話なんですよね。だから、少し先を歩いている親たちや、僕のようなアドバイザーが後ろから援護射撃をするとか、そういう形が必要なんだろうなと。

ーー佐々木:その「援護射撃」の存在が、どれだけ心強いか……。渦中の方には想像もつかないほどの支えになっているはずです。

木下:でも中には、僕たちから情報を得て、大胆にも学校側に物申す方々もいて。それが、少しずつ学校を変えていってるんですよね。

ーー佐々木:そのような“変革の芽”が、現場の空気を少しずつ動かしていく。希望が見えるお話です。

木下:ここ1、2年で、新卒で採用された若い先生方が、不登校や特別支援教育について、教職課程でしっかり学んできているケースが増えています。彼らが、非常に新鮮な感覚で学校に入ってきてくれるんですね。

ーー佐々木:確かに、中堅以上の学校になると、現場に任せて現状維持……という空気もありますから、そこに若手の風が吹き込まれる意味は大きいですよね。

木下:そうそう。実際、家庭訪問に来た若手の先生と、前年までは玄関で拒否していた子どもが急に打ち解けて、担任が変わったら受け入れるようになった、なんて事例もあります。「新任の先生なんですけどね」と言われて、気づいたら一緒にゲームしてキャッキャ遊んでいる。

木下:その中で少しずつ、「ちょっとだけ勉強しようか」と学習支援も始まる。そういう良い関係性を築きながら支援してくれる若手の先生が、最近増えてきたという声もよく聞きます。

ーー佐々木:いや、本当にそのとおりですね。教育現場の未来は、今その入り口に立っている若い先生たちの手の中にあるのかもしれません。

現場に届かない支援計画──制度の“実行力”にメスを

ーー佐々木:私たちも「すらら」という立場で学校現場に伺う機会が多いのですが、最近は先生方のコミュニケーションの軸が「褒めること」に置かれていて、現場の意識の変化を肌で感じることが増えました。

木下:そうですね、変わってきました。

ーー佐々木:さらに、無理に登校を促さず、子どもの意思を尊重する判断をされるケースも増えてきた印象があります。そうした方針転換が、不登校数の増加にも部分的に関係しているのかもしれませんね。

木下:それはありますね。もちろん、いろんな事情で不登校が増えますが、発達障害のある子どもの数も、情報が広まったことやメディアの影響で、親御さんがそういう視点で見るようになってきた。先生たちの理解も進んできてはいるので、数は増えていると思います。

木下:でも問題は支援の内容。こどもの特性に寄り添った適切な対応ができているかどうかというと、そこはまだまだ課題が大きい。

ーー佐々木:まさにその通りですね。理解が進んできているとはいえ、対応できる体制や人材の層がまだ追いついていない印象があります。

木下:おっしゃるとおり。それに、時間もかかります。今後、ようやく整っていくのではないかという段階です。

ーー佐々木:少し視点を広げると、たとえばアメリカでは教育・心理・医療が連携して包括的な支援をする体制が一般的で、私たちもWISCとK-ABCのような評価ツールを併用していますが、日本ではどうしても検査や支援が断片化しがちですよね。

木下:そうそう。日本では、そもそも検査項目に偏りがありますしね。網羅的に支援するという発想が、まだまだ弱いと思います。

ーー佐々木:支援設計が“個別”であるはずなのに、どうしても「型」に当てはめられてしまう場面が多いと感じます。

木下:診断についても、ドクターによって辛口・甘口の差がある。中には地域の支援状況を考慮して、あえて診断レベルを調整する先生もいたりして。人気のあるドクターもいるんですが、どこも混んでるんですよ。

ーー佐々木:本当にそうですね。初診まで半年以上待ちという話も珍しくありません。

木下:当たり前です。1年、1年半待ちもありますから。

ーー佐々木:それだけ必要としている家庭が多いということですよね。支援の入り口にすら届かないケースがある現実は、やはり深刻です。お話をうかがっていて、あらゆるところに制度の“ほころび”があるように思えます。ただ、木下さんの場合、そうした課題を指摘するだけでなく、実際に自治体や制度側に働きかけをされている点がすごいと感じます。

木下:そうですね。もちろん議員さんたちとも関わりを大切にしていて、市議会でも、それ以前に比べても、こども・子育てや不登校支援に関する一般質問をしてくれる議員が増え、そのたびに少しずつ進展してきている実感があります。2年前から市議会の本会議や常任委員会を全部傍聴していますので、リアルにわかります。

ーー佐々木:まさに“現場と制度の間”に立って動かれているわけですね。制度を生かすためには、そこをつなぐ人の存在が不可欠だと感じます。

木下:こども家庭庁ができたじゃないですか。それに伴って「こども基本法」、「こども大綱」も制定されて。こども家庭庁が動いて、地元にも「こども家庭課」という部署が新設されました。それで少し風向きが変わりましたね。

ーー佐々木:それは興味深いですね。具体的にどう変わったのか、ぜひ教えてください。

木下:ええ、かなり変わりました。省庁の縦割りにとらわれずに横断的に対応していく、あらゆる相談を「まず受けます」という体制になっていて。

ーー佐々木:それは自治体の内部に新たな横断型の部門が設置されたということですね?

木下:はい。「こども家庭課」という部署が「子育て支援課」の隣にできたり、「こども家庭センター」ができたり。今、私たちの市ではそうなっています。

木下:とても気軽に相談できるようになっている。たとえば、発達課題や発達障害のある子どもの学校不適応や不登校に関する相談だけでなく、経済的な問題や家庭内のDVやモラハラといった問題も、丸ごと相談できるという点で、こども家庭課の存在はとても大きいです。

ーー佐々木:今のお話をうかがって、ようやく実感として「こども家庭庁ができた意義」が見えてきた気がします。報道では伝わりづらい部分ですが、現場に近い方のお話でこそ、その意義が浮き彫りになりますね。

教育現場を支える“若手教師”と“親のアクション”

木下:こども家庭庁が設立されたとき、内閣府のこども政策担当相の野田大臣のビデオメッセージを見ました。オンラインの研修会で流れていたんですが、確か「子ども虐待」に関する研究集会だったと思います。どの団体の主催かは失念しましたが、たぶん学会だったかと。

ーー佐々木:なるほど。設立時の意図や問題意識が、そうした集会の中でも共有されていたんですね。

木下:そこで、「こども虐待、つまりマルトリートメント(不適切な養育)」に焦点を当てることで、こども家庭庁の存在意義がより明確になる、という話が出ていました。それから、数日前に神戸で行われた集会でも「不適切指導」について取り上げられていました。

木下:人によって子どもの権利が奪われてしまうようなケースが、あまりにも多すぎるということで、「安全な生徒指導を求める会」が衆議院で「院内集会」を開き、こども家庭庁と文部科学省に要望書の提出を行ったんです。

ーー佐々木:はい。まさに現場からの声が、制度の中枢に向かって届こうとしているプロセスですね。

木下:それがメディアでも取材されて、かなり広く報じられました。学校で児童・生徒がけがをしたり死亡したりした場合に保護者に医療費や見舞い金が支給される制度について、子どもを自殺で亡くした親たちが制度の適切な運用を求める要望書はこども家庭庁の担当者に手渡されました。

朝日新聞 不適切指導「大人が変われば防げる死」 制度改善求め、遺族らが集会

https://www.asahi.com/articles/AST5P2PCMT5PUTIL00DM.html

弁護士ドットコムニュース 指導死「あの先生に出会っていなければ息子は生きていた」遺族がシンポジウムで改善うったえ

https://www.bengo4.com/c_18/n_18832/

ーー佐々木:そうした一人ひとりの声が、社会全体を少しずつ動かしている。その積み重ねが今の制度を形づくっているのだと感じます。

木下:こうやって、「こども家庭庁」や「こども基本法」が動き出すことで、世の中が確実に変わり始めている。日本のこども基本法、そして国連の「子どもの権利条約」などを軸にして、今の発達支援や不登校支援を組み立て直していくことで、大きな変化が起こる可能性は十分にあると思います。

ーー佐々木:お話を伺っていると、ビジネスとか行政とか、そういった枠を超えて、「人としてどう向き合うか」という本質が問われている気がしますね。

ーー佐々木:ちょうど一昨日、神奈川県内の教育委員会に伺う機会がありまして、そこで「子ども家庭課」のご担当の方ともお話をさせていただきました。実際の現場の声を伺って、神奈川県は非常に前向きな取り組みをされていると感じました。

木下:神奈川県は進んでいますよね。

ーー佐々木:はい。支援体制の整備や、発達障害への理解促進においても、全体として意欲的な姿勢が伝わってきました。

木下:発達障害の支援に関しても、医療・教育・福祉のどの分野も進んでいる。先進的な地域だと思います。その影響が県内の各市町にも波及しているんでしょうね。

ーー佐々木:自治体によって差はあれど、確実に社会の一部が動き始めているという手応えはありますね。

木下:それは心強いですね、今の話は。

ーー佐々木:ただ、制度や社会の変化があったとしても、やはり最後に大切なのは「一人ひとりがどう動くか」なのかなと。親も先生も支援者も──誰かに任せるのではなく、自分が何をするかが問われているように思います。

木下:やっぱり、声を上げることですね。もちろん、当事者である親御さんにすべてを任せるのは酷です。でも、少し先を行く立場にある人──たとえば支援者だったり、卒業した親たちだったり──が、「じゃあ自分がやるよ」と動くことがすごく大きい。

木下:それから、若い先生たちの存在です。前にも少し触れましたが、最近の新任の先生たちは、大学の教職課程の中で発達障害や特別支援教育についてしっかり学んできています。

ーー佐々木:そこは私たちも現場で感じています。若い先生方の感度の高さや丁寧な関わり方には、本当に希望を感じます。

木下:はい。もちろんすべてではないでしょうけど、良い意味での“世代交代”が起こりつつあるように感じます。若い先生たちは、フラットな視点で子どもと接してくれるし、親御さんにも丁寧に関わってくれる。逆にベテランの先生たちの中には、昔ながらの価値観で子どもを見てしまう人もいて、そこがトラブルの原因になることもある。

ーー佐々木:まさに今、現場で“並走する教師”の時代が始まっているような感覚があります。子どもに寄り添い、共に考える姿勢が主流になりつつありますね。

木下:そうなんですよね。たとえば、不登校の子がいる家庭に「どう接すればいいのか分からない」と悩んでいた若手の先生が、子どもとゲームを通して関係を築いたという話もありました。まず信頼を作ってから、学びにつなげていく。そういう柔軟な関わり方が、今すごく必要とされているんだと思います。

ーー佐々木:本当にそう思います。知識や技術以上に、子どもと関係を築く「人としての在り方」が問われる時代になっていると、私自身も実感しています。

こども家庭庁の役割と支援の未来

ーー佐々木:制度面でも少しずつ変化が見え始め、若い先生方の感覚も以前とは大きく変わってきたように感じます。こうしたなかで、木下さんがあらためて「こども家庭庁」に期待していることや、その存在意義について、どのようにお考えか伺えますか?

木下:はい、こども家庭庁というのは、非常に大きな可能性を秘めた組織だと感じています。もともと文科省、厚労省、内閣府など複数の省庁にまたがっていたこども支援の施策を、一元化していこうという動きから生まれました。

つまり、「教育だけ」「福祉だけ」「医療だけ」という縦割りの弊害を乗り越えて、「こどもを真ん中に置いた支援をしよう」というコンセプトです。理念としてはすばらしいですし、現場の感覚とも合致していると思います。まだまだ課題はあるようですが。

ーー佐々木:なるほど…確かに、それぞれの現場が“つながりを持たないまま”支援を進めていた構図から、大きく転換を図ろうとする動きなんですね。お話をうかがって、理念の方向性がとても明確だと感じました。

木下:ただ、それを実行するためには、「現場にどう届けるか」が最大の課題ですね。先ほど話したように、国がどれだけ立派な通知を出しても、それが学校の管理職や担任の意識まで届かなければ意味がない。

そのためには、もっと地域の声を吸い上げていく必要があります。たとえば「子ども家庭支援センター」や「子ども家庭課」が、単に相談を受けるだけではなく、政策提言のチャンネルにならなければいけないんです。

ーー佐々木:なるほど…。地域の実態と、国の方針との間に立つ“橋渡し役”が本当に求められているということですね。制度があるだけではなく、それをどう現場に“届けきる”かという視点が、いま非常に大切だと感じます。

木下:おっしゃる通りです。それともう一つ、重要なのが「子どもの声をどう拾い上げるか」ということ。今の日本社会では、大人が勝手に子どものニーズを想像してしまいがちです。でも本当は、子ども自身に「あなたはどうしたい?」と聞いていくことが、支援の第一歩なんです。その点で、こども基本法の中にも「こども等の意見の反映」が明記されたのは大きいですね。

ーー佐々木:はい…私自身も、子どもの気持ちに“代弁者のふりをしてしまう”場面がないかと、自省することがあります。子ども自身の声を、まっすぐに受け止める姿勢が、あらためて問われているのかもしれません。

木下:そうなんです。これは、発達障害や不登校の子どもにもまったく同じことが言えます。「この子にはこういう支援が必要だろう」と大人が勝手に決めつけてはいけない。

子ども自身が、「ここなら安心できる」「この学び方ならやってみたい」と思える環境を一緒に作っていく姿勢が重要です。

ーー佐々木:お話を聞いていると、子どもを取り巻く環境のすべてが、「対等なパートナーとして子どもと関わる」ことを前提に、もう一度見直されるべき時期に来ているのだと、改めて感じさせられます。

木下:おっしゃるとおりです。親も「子どもにとって何が最善か」を一生懸命考えているつもりなんですが、実はそれがプレッシャーになっていたり、子どもの選択肢を狭めてしまっていたりする。

だから私は、相談に来られた保護者の方にもよく言います。「100点を目指す必要はないですよ」「今、60点ぐらいの気持ちで向き合ってください」と。完璧な支援者でなくていいし、迷いながらやっていけばいいんだと。

ーー佐々木:その言葉、どれだけ多くの保護者の方が救われるかと思います…。ときにがんばりすぎてしまうご家庭にとって、「それでいいんですよ」と受け止めてもらえることが、何よりの支えになるのかもしれません。

木下:そうですね。実際、家庭が安心の拠点でなければ、こどもはどこにも居場所を感じられなくなってしまいます。だからこそ、こども支援は“家庭支援”でもあるんです。

家庭と学校、そして地域と社会。その全部がつながって、ようやくこどもが安心して生きていける環境ができあがる。こども家庭庁には、ぜひその“つなぎ手”としての役割を果たしてほしいと、私は強く思っています。

ーー佐々木:私たちも、支援に携わる立場として、そうした“つながり”の一部になれるよう努力していきたいです。理念と現場を、しっかりと結びつけていくために。

変わりゆく教育と支援の形──これからを生きる親と子へ

ーー佐々木:ここ数年、日本の教育や子ども支援は、大きな転換点を迎えていると感じます。そんな変化の中で、親として子どもとどう向き合っていくか──木下さんは、どんな意識がこれから特に大切になるとお考えでしょうか。

木下:そうですね。やはりまずは、「一人で抱え込まないこと」が何よりも大事です。今の社会には、手を差し伸べようとする人がたくさんいますし、制度も少しずつ整ってきている。だからこそ、SOSを出すことをためらわないでほしい。

ーー佐々木:おっしゃるとおりですね。つらさを一人で抱えてしまうと、気づかないうちに視野も思考も狭くなってしまう。まず「助けて」と言えること、それ自体がとても大切な一歩なんですよね。

木下:はい。特に不登校の問題は、どうしても家庭の中で閉じた世界になりがちです。「うちの子だけが…」「私の育て方が悪かったのかも…」と自分を責めてしまう親御さんも多い。でも、決して一人で抱える問題じゃないんです。だからこそ、親の会や支援団体、スクールカウンセラー、地域の支援センター、あるいは我々のような活動をしている第三者に、どんどん相談してほしいと思います。

ーー佐々木:学校や家庭とは異なる視点で関わってくれる“第三者”の存在って、本当に貴重ですよね。緊張していた糸がふっと緩んだり、別の道が見えてきたり。そこにこそ支援の力があると感じます。

木下:ええ。学校と家庭だけでは解決しづらい問題も、第三者が関わることで視点が変わったり、関係がほぐれたりすることがよくあります。

それから、もう一つ大事にしてほしいのは、「こどもが選ぶ権利」を尊重することです。たとえば、「学校に戻るかどうか」も、最終的にはこども自身が決めることだと思います。

ーー佐々木:そうですね…。親としてはつい、「また通えるようになってほしい」という願いが先行してしまいがちですが、そこは慎重に向き合わなければならないポイントだと感じます。

木下:もちろん、そう思うのは自然です。ただ、親の願いや社会の価値観にとらわれすぎると、こどもが本当の気持ちを言えなくなってしまう。

「今はまだ無理だけど、いつか行けるかもしれない」とこどもが思える環境を、親が一緒に作ってあげること。それが、将来への希望につながっていくんだと思います。

ーー佐々木:その「今は行かない」という選択も、未来を閉ざすものではなく、次に向かうための大事な一歩なんですね。子どもの選択を信じて待つこと──それも親としての大切な役割なのかもしれません。

木下:そうなんですよ。「今、学校に行けていないからといって、人生が終わったわけじゃない」──それを、私たち大人がまず信じていないと、こどもは安心できない。

ーー佐々木:まさに、その通りですね。大人の側に「信じる力」がなければ、子どもたちも一歩を踏み出す勇気が持てないのだと思います。

木下:社会全体としても、そろそろ“学校中心の価値観”から一歩踏み出すときが来ていると思います。今や学びの形は多様化していて、オンライン教材もあれば、フリースクール、ホームスクーリングもある。こどもたち一人ひとりの特性に合わせた学び方が選べる時代です。

ーー佐々木:それはまさに、私たち「すらら」が長年取り組んできたテーマでもあります。画一的な学び方ではなく、その子らしい学びを見つけるサポート──その選択肢をもっと世の中に広げていきたいと考えています。

木下:ええ。すららさんのような取り組みは、これからもっと重要になってくると思います。出席扱い制度の活用や、家庭学習のサポートなど、既存の枠組みを超えた柔軟な支援が求められるようになってきている。

ーー佐々木:ありがとうございます。多様な学びの形を社会に浸透させていくことが、子どもたちの安心や希望につながっていくと信じています。

木下:ぜひそうしていただきたいです。そして親御さんには、「自分たちも変わっていいんだ」と思ってもらえたらうれしいですね。親が変わることで、子どもも変わる。親子の関係性が変わることで、未来の選択肢が広がっていく。

親が変われば、子どもも変わる——木下さんのこの言葉には、支援の本質が凝縮されているように思います。

インタビュー後編では、さらに一歩踏み込んで、家庭内の葛藤や支援の実際、そして「学びとは何か」を問い直す対話が続きます。多くの家庭が直面する“勉強以前の課題”にどう向き合うか。支援のリアルを、ぜひ後編でもご覧ください。

▶︎ 続きを読む:『子どもたちに「安心の場」を届けるために──不登校支援の現場から見える、親と社会の役割[後編]』

編集後記

木下さんの言葉は、静かでありながら、深く、強い。語られる一つひとつの実践が、理論ではなく生活の延長にあるからこそ、読者の胸にずっしりと響くのだと思います。

不登校、発達障害、家庭支援——これらは時に、制度の網の目からこぼれ落ちる複雑で繊細な課題です。それに対し、木下さんは長年、現場の最前線で「個」を見つめ、「声なき声」に耳を澄ませ続けてこられました。その視座と歩みを受け止めるには、インタビューにあたってこちらも浅い理解や予定調和では到底足りません。

だからこそ今回は、インタビュアーとして、事前のリサーチや現場観察を重ね、できる限り丁寧に問いを重ねることに努めました。木下さんの語りには、時に言葉が追いつかなくなる瞬間もありましたが、それもまた、現場に生きる言葉の重みだったのだと感じています。

支援とは何か。制度と人との間に何があるのか。インタビューを通じて、自分自身の問いもまた深まったように思います。本記事が、不登校支援に関わる多くの方にとって、考える材料の一つになれば幸いです。

そしてこの続編では、家庭内での葛藤、動けない大人たち、居場所を育てていく子どもたち──さらに複雑で、より生々しい支援のリアルが語られます。「勉強以前の課題」にどう向き合うか。学びとはそもそも何か。読者の視点を揺さぶる対話が、後編でも待っています。ぜひそちらも併せてご覧ください。

▶︎ 続きを読む:子どもたちに「安心の場」を届けるために──不登校支援の現場から見える、親と社会の役割[後編]